|

El 31 de mayo de 1970, un fuerte terremoto ocasionó una de las peores desgracias para el Perú: el aluvión que enterró el antiguo pueblo de Santo Domingo de Yungay. 50 años de aquel catástrofe humano y ambiental, queda el recuerdo en donde muchas familias perecieron a su extinción, salvo varios niños y niñas que milagrosamente escaparon de ese destino; pero quedaron huérfanos sin sus familias, su pueblo y su cultura.

En esta oportunidad queremos brindarles un pequeño artículo sobre una familia yungaina del siglo XVIII. Un ejemplo que nos servirá para adentrarnos al tema de las familias rurales y sus tierras.

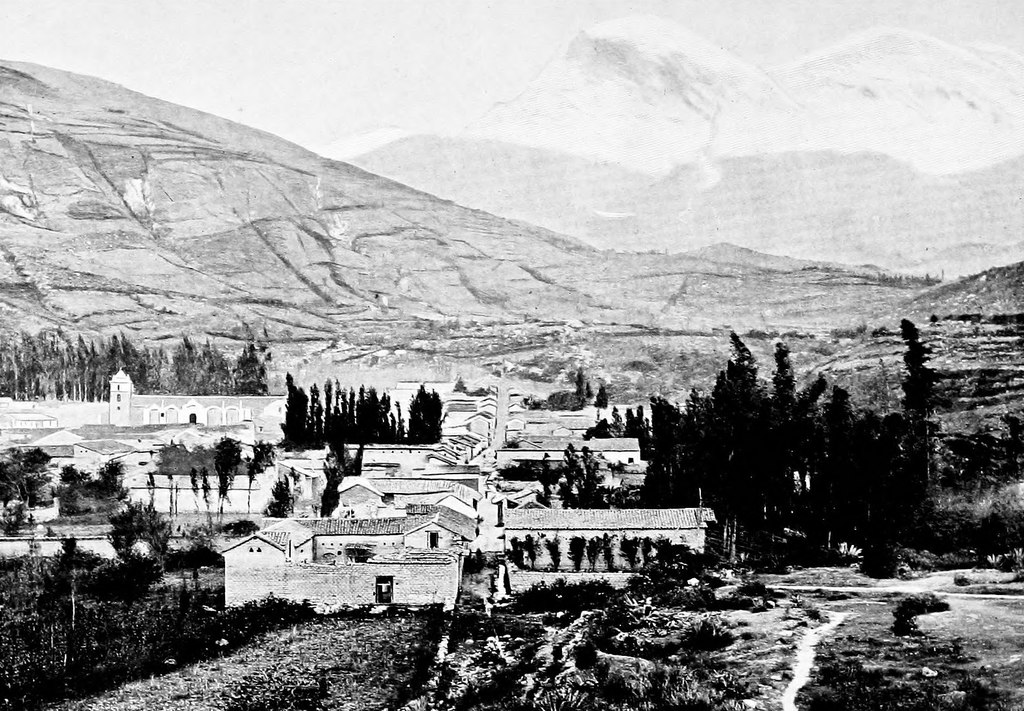

Fundada el 4 de agosto de 1540 y con una fuerte presencia de la orden religiosa de los dominicos, el pueblo fue bautizado como Santo Domingo de Yungay.

Como pueblo colonial, Yungay estaba a 2546 msnm al pie de una alta sierra de nevada de ricas minas de oro bajo sobre plata (VÁSQUEZ DE ESPINOZA 1948[1615], p. 457). Su ubicación resultó estratégica para la conexión del conocido Callejón de Huaylas y los pueblos del antiguo corregimiento de Conchucos. Pues, al ser una ciudad menor o una pequeña ciudad provinciana, concentró las funciones de administración, comercio y servicios, haciendo de polos locales de cultura y residencia de las elites de la región (CABALLERO 1981, p. 52; MAYER 1970, pp. 117-118). Ejemplo de este rasgo geográfico, fueron las constantes visitas de autoridades coloniales a sus tierras. En enero de 1585, el arzobispo Mogrovejo celebró el Tercer Sínodo Diocesano en Yungay (Benito, 2006, pp. 14-15).

En la actualidad, Yungay es una de las 20 provincias del Departamento de Áncash. Como provincia, tiene ocho distritos (Yungay, Cascapara, Mancos, Matacoto, Quillo, Ranrahirca, Shupluy y Yanama).

En el Censo Nacional de 2017 (INEI 2018a, pp. 883-893), la población total para la Provincia de Yungay es de 50.841 habitantes (12.187 habitantes en las zonas urbanas y 38.654 habitantes en las zonas rurales) distribuidos en 24.815 hombres y 26.026 mujeres. Y, específicamente, el Distrito de Yungay cuenta con 20.070 habitantes (9.804 en zonas urbanas y 10.266 en zonas rurales) distribuidos en 9.850 hombres y 10.220 mujeres.

Estas cifras oficiales nos brindan un rasgo predominantemente rural para la Provincia de Yungay, pero que con el pasar de los años irá urbanizándose llegando a invertir la balanza.

Y en cuanto a la relación entre hombres y mujeres, sigue manteniéndose casi igual en números, pero con una ligera mayoría por las mujeres.

Su rasgo marcadamente rural se debe a la fuerte existencia de las comunidades campesinas que están inscritas oficialmente. Por ejemplo, en el Distrito de Yungay, según la información del INEI (2018b, pp. 324), están censadas 4176 habitantes organizadas en las comunidades siguientes:

- Áncash.

- José Carlos Mariátegui de Yanama Chico.

- Los Vencedores.

- Tumpa.

- Unidos Venceremos.

Ilustración 1. Mapa de Yungay (2020)

Descripción: El polígono rojo es la ubicación del antiguo pueblo de Santo Domingo de Yungay. Al norte del polígono rojo se encuentra la actual ciudad de Yungay.

La propiedad de la tierra de una familia rural

Ilustración 1. Mapa de Yungay (2020)

Descripción: El polígono rojo es la ubicación del antiguo pueblo de Santo Domingo de Yungay. Al norte del polígono rojo se encuentra la actual ciudad de Yungay.

La propiedad de la tierra de una familia rural

Los hermanos Cruz

La familia Cruz eran tributarios de la guaranga Allauca Guambo del pueblo de Yungay, como tal poseían por derecho unas tierras que le servía para su sustento y pago de sus tributos.

Así, en 1715, los hermanos Nicolás Eugenio, Cristóbal y Juan Pedro de la Cruz solicitaron una composición de su fanegada y media de tierras con el General Don Tomás de Urdinola, juez visitador de la medida, venta y composición de tierras en la Provincia de Huaylas. El lugar de la reunión se llevó a cabo el 15 de agosto en el pueblo de San Ildefonso de Caras.

Los hermanos Cruz eran poseedores de las tierras Anta Hirca, quienes en su petición afirmaban:

[...] como largamente consta de los ynstrumentos y rrecados que con esta presentamos con el juramento necesario estamos en actual posesión desde nuestro antepasados de dichas tierras de Anta Jirca Yanco Yao en términos de este dicho pueblo de San Yldefonso de Caras en el valle de Guacra en la estansia de Guaillo sin contradision de persona alguna [...]

Cuyos linderos iniciaban por una parte con:

[...] una quebrada nombrada Pacchavran = y de la parte de arriva con unos montes de unas cañas nombradas Yrgua = y por dichos montes pasa una asequia que [...] caminos con otros y corre a dar a un mogotillo nombrado Uchuc Cargua Caico y dicha asequia baxa asta Guancha Guacanga y corre mas avaxo asta un mogote nombrado Pacha as pisca y derecho línea rrecta asta el río de Guailloc = y por otro la comuna San Ja Grande que deslinda las tierras de Julián Muxia y devaxo de otros linderos están dichas tierras y tamvien linda con un mogote nombrado [...] que pasa por una quebrada a un paraxe nombrado Lucmaioc onde fina lisa [...]

Las tierras referidas se pueden conocer como patrimonio de la familia Cruz, cuyos poseedores eran los tres hermanos. Además, cada hermano tenía sus tierras particulares y estaban organizadas de la siguiente manera:

- Nicolás Eugenio está en posesión de un pedazo de tierras en Guaillo nombrado Cullas Punru = [...] que linda por un lado con tierras de Lucas Nicolas que pasa una asequia = por otro con el camino prinsipal por avaxo asta donde está un molle grande y de ayi enquentra con dicha asequia de Lucas Nicolas [...] por arriba con el anden de Misguac de donde viene a dar a la esquina de la casa de Christoval de la Crus que dichas tierras tienen media fanega castellana de sembradura [...]

- Cristóbal de la Cruz tiene otra media fanega castellana en dicha estancia de Guaillo nombradas Cauchapoto que linda por una lado con la asequia prinsipal = que ba a lo de Lucas Nicolás = por el otro con el camino = por avaxo con un anden nombrado Misguac = y por arriva con Junca Hirca=

- Juan Pedro está en posesión de otra media fanega castellana de sembradura en dicho Guailloc nombrada Machaupampa que lindan por un lado con un anden que va asta Canipuc = por otro con la orilla de el río = por avaxo con el mogote Parguai Cobo = y para el remate la orilla de el rrio = y por arriva el camino =

Entonces, la tasación de las tierras Anta Hirca fue en 15 pesos corrientes, mientras que las tierras de cada hermano sumaron la cantidad de 9 pesos corrientes de a ocho reales el peso. Haciendo un total de 24 pesos. Permitiendo a la familia Cruz el dominio sobre las tierras descritas, pero las aguas, pastos y montes son de uso común según la ley real.

Los descendientes

Muchos años después, aquellas tierras ya se habían incrementado a la cantidad de ocho fanegadas, y sus poseedores eran la familia conformada por el matrimonio entre José Rosario y María Flora, ambos eran originarios del pueblo de Yungay.

En palabras de José Rosario, decía que, al casarse con María Flora, quien era descendiente de Cristóbal de la Cruz, trabajaron en las industrias del roso y desmontes [y] se fueron incrementando hasta ponerse en la extensión de ocho fanegadas que incluían las siete fanegadas de demasías que hacen del nombre de Quisuar, Cochaipe, Lumapipe y Tingo, y de los linderos Sacza, la toma Antigua, Acacaguachaman, Cuñuro, Puquio, Huanca Uran, Estanque Viejo, Uchac Carguacayco hasta Guayloc. Que, al componerlas, ya tenían una tasación de 56 pesos y pagaron de contado al juez visitador Melchor Gutiérrez.

Eran exitosos en cuanto al incremento de su patrimonio familiar, producto del arduo y constante trabajo de ambos. Sin embargo, al tener una mayor extensión de tierras, también se incrementa la carga familiar en el control de ellas. Además, José Rosario indicó que era de la estancia de Quisguar (ubicada en términos de la doctrina de Caraz). Así, en 1787 se quejó ante el subdelegado del Partido de Yungay afirmando que José Benito, tributario, interrumpió su posesión pacífica sobre sus tierras de Antulcan, Acoyoc, Quisuan y otros a pesar de tener títulos tan justos y recomendables.

El juicio estaba vigente hasta 1796 que, según el documento consultado, el matrimonio José Rosario-María Flora lograron obtener en varias ocasiones las providencias para salvaguardar sus derechos. Pero, los pleitos sobre tierras eran el pan de cada día, y sabiendo esto por experiencia, aquel matrimonio sabía la importancia de proceder en estos juicios porque esos documentos eran necesarios para que sus descendientes e hijos puedan embarazar cualesquiera usurpación que se le intente hacer por algunos poderosos.

Por tanto, ese año de 1796, Vicente Figueroa, escribano público de Huaraz, realizó una copia fiel de los documentos solicitados por el matrimonio con el fin de perpetuar su derecho. No sabemos que siguió después de aquel año; más sólo podemos decir que esta historia como muchas otras quedaron inconclusas por la gran tardanza de la justicia que, al final de cuentas, ya no es justicia.

Comentarios

Publicar un comentario